Vendée Globe Data : les Sargasses

Embarquez avec nous sur le #VendeeGlobeData pour hisser les voiles, pour surfer sur la vague, et surtout pour explorer tous les océans du monde sur la trace du mythique Vendée Globe, et découvrir tout au long de la route des skippers de l’extrême, des données multidisciplinaires, capables de décrire et comprendre les océans.

Ces données, in situ, satellites, de modélisation … sont celles collectées, puis traitées à l’échelle nationale par les infrastructures de recherche, les services nationaux d’observation, les laboratoires de recherche, parfois sur de très longues séries temporelles. Elles sont ensuite « bancarisées », gérées, archivées et diffusées sur des entrepôts de données, par les centres de données et services des pôles. Elles sont partagées en accès libre et accessibles sur les catalogues de découverte.

Nous illustrerons chaque publication par une thématique donnée ; thématiques toutes couvertes par les données multidisciplinaires des pôles de l’Infrastructure de Recherche Data Terra : ODATIS pour le pôle océan, AERIS pour l’atmosphère, THEIA pour le pôle surfaces continentales, FormaTerre pôle Terre solide, PNDB pour le pôle Biodiversité et DINAMIS, un dispositif d’accès aux images satellites haute résolution.

Les Sargasses

Constituées de petites branches ramifiées de quelques dizaines de centimètres, munies de flotteurs, les sargasses dérivent à la surface de l’océan et peuvent s’enchevêtrer les unes aux autres pour former des amas assez denses. Ces amas prennent généralement la forme de longues lignes alignées dans le lit du vent (wind rows), mais peuvent également former des agrégations plus compactes de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres. A l’échelle supérieure, ces structures s’organisent en filaments qui peuvent s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres, visibles par satellite. Leur épaisseur sous la surface peut atteindre plusieurs mètres. Elles prolifèrent dans les eaux tropicales des Caraïbes et des Antilles jusqu’en Afrique de l’Ouest. Le phénomène s’est amplifié et déplacé ces dix dernières années.

Les sargasses viennent régulièrement s’échouer sur les plages des Antilles, couvrant le blanc des plages d’une épaisse couche brunâtre à perte de vue et mettant à mal le tourisme local. D’autre part, leur dégradation produit de l’hydrogène sulfuré qui est un gaz toxique à de fortes concentrations.

Ces algues sont devenues un véritable fléau impactant la pêche, la santé, le tourisme et l’économie.

Lors du Vendée Globe, ces algues peuvent être un véritable frein pour les skippers car elles se prennent dans les parties saillantes du voilier : la quille, les foils, les safrans, au point de réduire considérablement la vitesse du bateau ou même de l’immobiliser, obligeant le skipper à manœuvrer, voire à faire marche arrière. Les sargasses bloquent aussi l’hélice de l’hydrogénérateur, le rendant inutilisable.

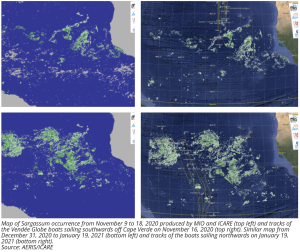

C’est dans ce cadre que le centre de données AERIS/ICARE produit des cartes de détection des sargasses pour le pôle ODATIS. Les cartes de détection de sargasses produites par AERIS pour le compte d’ODATIS utilisent l’algorithme SAREDA (SArgassum Evolving Distribution in the Atlantic), mis au point par le laboratoire MIO (Institut Méditerranéen d’Océanologie). Cette méthode utilise l’écart entre l’indice alternatif d’algues flottantes (AFAI) (Wang et Hu, 2016) et le fond attendu pour en déduire la fraction de pixels présentant un signal caractéristique des sargasses en atlantique. Les cartes journalières sont produites en appliquant cette méthode aux données issues des satellites MODIS Aqua et Terra, permettant des observations 2 fois par jour, à une résolution de 5km.

Les données sont à retrouver dans le catalogue ODATIS.