ICOS-France Atmosphère : les gaz à effet de serre battent des records en 2024

Article écrit par Michel Ramonet, Morgan Lopez

Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE, CNRS/CEA/UVSQ)

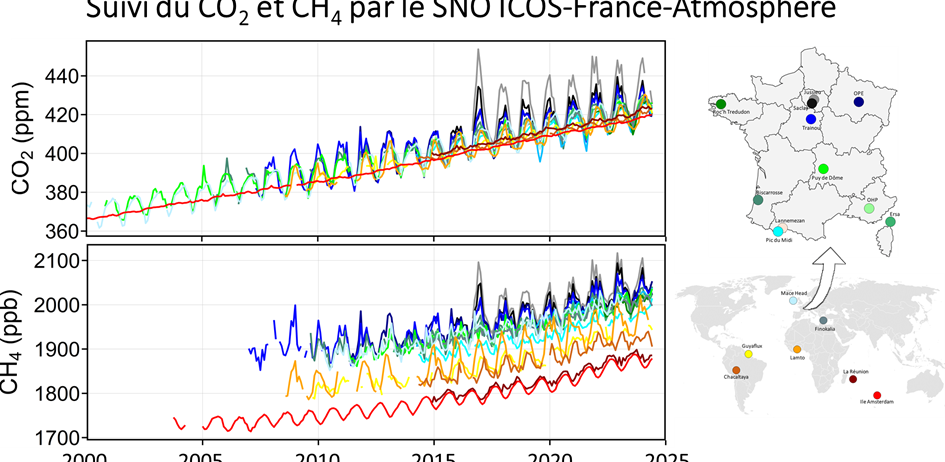

Les programmes d’observation à long terme des gaz à effet de serre (GES) sont essentiels à notre compréhension de l’augmentation de la concentration de ces gaz dans notre atmosphère en réponse aux activités humaines, et aux perturbations climatiques qui affectent les flux naturels du CO2 et du CH4. Le Service National d’Observation ICOS-France-Atmosphère (SIFA) représente l’un des plus importants réseaux de mesure des GES en Europe, et constitue à ce titre un apport essentiel à la détermination des bilans de GES sur le continent européen. Il représente la contribution Française au réseau d’observation atmosphérique de l’infrastructure de recherche européenne ICOS-ERIC. Le réseau SIFA est composé de 18 stations de mesure, dont 11 en France métropolitaine (Figure 1). Nous mesurons en continu dans l’ensemble de ces stations, suivant des protocoles standardisés, les concentrations de CO2, CH4 et CO, ainsi que les paramètres météorologiques (vitesse et direction du vent, température, pression et humidité relative). Dans 6 stations nous mesurons également les concentrations de N2O, qui seront mises à disposition sur le centre de données et services pour l’atmosphère AERIS lors de la prochaine publication des données. Une mise à jour des mesures de CO2 et CH4 jusqu’à fin mars 2024 a été publiée sur AERIS. Ces mesures, représentées sur le Figure 1, témoignent de l’augmentation annuelle ininterrompue des concentrations de CO2 et CH4 en réponse à la croissance continue de la consommation mondiale de combustibles fossiles. Aux tendances à long terme se superposent des cycles saisonniers et des variations interannuelles en grande partie liée à la variabilité des échanges de CO2 et CH4 avec les réservoirs naturels (e.g. forêts, sols, zones humides, océans, …) au travers de processus que nous cherchons à mieux comprendre.

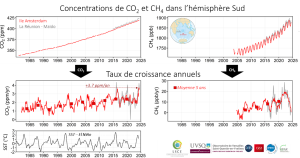

La concentration de CO2 à l’Ile Amsterdam a franchi un nouveau palier à 420 ppm (parties par million), 24% au-dessus des premières mesures réalisées sur cette île en 1980 (Figure 2). Le taux de croissance annuel a aussi franchi un niveau jamais atteint avec une augmentation de +3.7 ppm entre avril 2023 et avril 2024, traduisant le rythme croissant de l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère. La précédente valeur la plus élevée du taux de croissance du CO2 avait été observée entre juillet 2015 et juillet 2016 (+3.6 ppm). Le point commun entre ces deux maximums de croissance est qu’ils font suite à des épisodes El Niño, phénomène climatique qui entraîne une hausse des températures mondiales et alimente de nombreux événements extrêmes autour du monde. Ces perturbations climatiques affectent les échanges de CO2 avec les océans et les écosystèmes terrestres (sécheresses, incendies, etc…), et se traduisent par une accélération temporaire de la croissance du CO2. Les excès de CO2 associés aux El Nino se superposent aux émissions d’origine humaine responsable de l’augmentation des concentrations de CO2 que l’on observe partout, y compris dans les observatoires très éloignés telle que l’île Amsterdam et l’île de la Réunion (Figure 2).

La concentration de méthane mesurée depuis 2004 à l’Ile Amsterdam, est également en hausse, et dépasse désormais 1850 ppb (parties par billion). Comme pour le CO2, le rythme de croissance du CH4 présente des variations d’une année sur l’autre, qui se superposent à une tendance à long terme à la hausse. Contrairement au CO2, les derniers mois ont vu une croissance modérée du méthane (inférieure à 5 ppb/an), alors qu’elle avait atteint des taux records, supérieurs à 15 ppb/an, entre 2020 et 2022. L’accélération de la croissance du CH4 au cours des dernières années semble imputable à plusieurs causes incluant des émissions importantes par les zones humides tropicales, et une augmentation de la durée de vie du méthane liée à la baisse des émissions des oxydes d’azote lors des confinements de 2020.